Quizá fuera en el colegio cuando escuché por vez primera la historia del carbón y el diamante. Pero a lo largo de mi vida nunca dejó de fascinarme su misterio.

“El carbón y el diamante tienen idéntica composición, a saber, átomos de carbono, solo que el diamante está cristalizado y el carbón no lo está”.

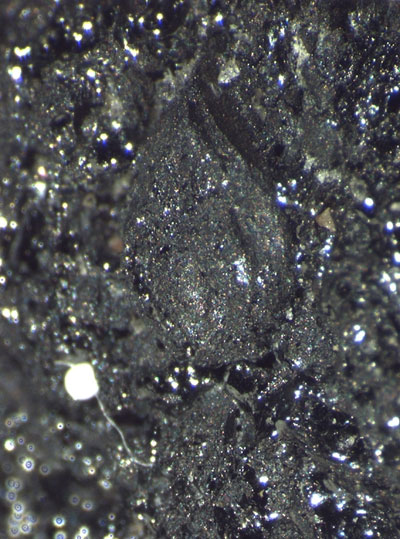

Y yo escuchaba con la boca abierta, atónito, embelesado, representándome ambas cosas en mi imaginación. Un carbón negro, amorfo, sucio, que te tizna al tocarlo, que arde lentamente sin llama… Y su ceniza blanca, polvo blanco surgido de lo negro por el amor del fuego.

Aún hoy, en las barbacoas de verano, me quedo absorto contemplando los trozos de carbón, cómo acaban mis manos después de tocarlos, cómo arden sin llama pasando del negro al rojo de las ascuas, y del rojo al blanco de su ceniza. Y siempre pienso: «podrían ser diamantes sólo si estuvieran cristalizados…». La barbacoa sería una fortuna.

También escuché que el diamante arde sin dejar ningún resto que sea visible, sin cenizas. Solo gas, solo anhídrido carbónico, que, inmerso en el aire, es invisible. El diamante, puro y radiante, no solo permite a la luz transitar a su través, sino que la convierte en vehículo de nuevas y potentes armas.

Del negro al rojo. Del rojo al blanco.

De lo perfecto y transparente al aire perfectamente transparente.

¿Qué es lo que hace que unos átomos de carbono se organicen para dar lugar a algo tan distinto en sus cualidades como el carbón y el diamante?

¿Por qué el carbono me recuerda a los hombres?