¿Os acordáis del milagro de la multiplicación de los panes y los peces?, cuando Eliseo ordenó: Dáselo a la gente para que coma. Su criado le contestó: ¿Cómo voy a dar de comer con esto a cien hombres? Replicó Eliseo: Dáselo, porque el Señor dice: «Comerán y sobrará». Ya lo creo que sobró. Con lo que sobró nos compramos: frigoríficos, lavadoras, pantallas de plasma, colegio en el extranjero para los niños, un piso en la ciudad, una pequeña mansión en el campo, un yate en el puerto…Y todo eso por “magia”.

Utilizo aquí la palabra “magia” en el mismo sentido con que la definió Umberto Eco en su artículo titulado “El mago y el científico”. Dice así: “La magia ignora la larga cadena de las causas y los efectos y, sobre todo, no se preocupa de establecer, probando y volviendo a probar, si hay una relación entre causa y efecto”. En este artículo, el Prof. Eco, intenta llamar la atención sobre el problema que el uso de la tecnología, sin conocer la larga cadena de las causas y los efectos, está produciendo en la sociedad. Apretamos un botón y ¡ya está!, se enciende el televisor; nos acercamos a una puerta y se abre sola; tecleamos un número y podemos hablar con cualquier persona por muy lejos que esté; tomamos un jarabe y nos baja la fiebre; apretamos un botón y tenemos una foto… El desconocimiento de la cadena de causas y efectos está creando en la sociedad una mentalidad “mágica” e irracional. Según Eco, al desconocer las leyes de la física, que están detrás de toda tecnología, “El usuario vive la tecnología del ordenador (y toda las demás) como magia”.

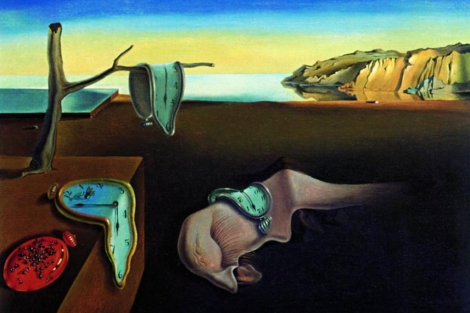

Pues bien, creo que uno de los problemas que tenemos es que “la mentalidad mágica” se ha extendido desde la tecnología a la economía y esto ha hecho que muchas personas, especialmente en política, vivan la economía también como magia: se ha perdido de vista la relación entre riqueza y esfuerzo. Hemos perdido de vista la relación que hay entre los pantalones que nos ponemos y el esfuerzo que hay que hacer para fabricarlos; entre el vaso de leche y el enorme trabajo que hay que hacer para criar vacas; entre abrir un grifo y tener agua y el trabajo de construir pantanos y todas las canalizaciones hasta nuestra casa… Vamos a un banco y vemos “magia” por todos sitios; aprietas un botón y ¡zas!, el dinero desaparece de una cuenta y aparece en otra de forma instantánea: pura “magia”.

Esto nos está llevando a vivir la economía de una forma irracional. Vivimos, al igual que en la Edad Media, instalados en el milagro: el milagro de cobrar, comer, beber, vestir, el coche, el ordenador, la mansión en el campo… sin saber de dónde, quién, cómo se crean todas esas cosas, como se crea la riqueza. El problema, señores y señoras, es que ahora falta de todo, no hay peces ni panes: el truco se ha terminado. Y lo que nos queda, ¡oh, Señor! es la factura que, con todo cariño, Eliseo nos ha dejado encima de la mesa.

Ayer pensé que la civilización está cayendo. ¿Cómo llegué a conclusión tan sesuda? Viendo la tele.

Ayer pensé que la civilización está cayendo. ¿Cómo llegué a conclusión tan sesuda? Viendo la tele.